# 3 什么才是高三最好的时间管理方案?

高三的生活常常给人惊喜也总是让人觉得无可奈何。同样是身处其中并接受生活给的一切,有的人如鱼得水,有的人却挣扎痛苦。你当然应该努力做后者主动掌控生活,可一个不留神高三的你可能就沦为了被生活按在地上摩擦的工具人。

罗振宇在谈到创业不易时说“从每天走进办公室那一刻开始,稍不留神自己的时间就会被各种事情割裂、撕碎、占据,连专心去完成计划好的事情都根本做不到。”所以罗胖在后面加上了一句“我必须主动管理自己的时间和精力,否则别说精益求精就连基本的有所产出都做不到。”其实高三的你们每天面对的困境和罗胖如出一辙。每天有无数想做的事情但又不得不面对各种强制的任务和突发事件,如果无法管理好自己的时间和任务,各种并非“最该做”的事就会跳出来抢占你原本应该用来做“最该做”事情的宝贵时间。

高三本质上是一个靠时间和努力换高分的过程,只有做好任务规划和时间管理才能最大限度减少时间浪费,这无疑是高效学习的前提条件。可面对高三时间紧任务重的高压环境,一旦你不主动把握自己的时间那别人立马就会将其霸占掉。相信班主任奇袭自习课给大家多布置几道题目的事情大家应该都不陌生,所以如果做不好主动的任务时间管理就很容易被迫成为被作业和任务推着走的“奴隶”。这类事情的严重后果在于一旦丧失生活的主动权,你也就丧失了依照自己的意愿让自己变好的权利。为了进步你会想做很多事,你甚至都知道怎么做但你就是没办法抽出身来去完成它,你很难想象还有什么是比想冲刺却连哪怕一步也迈不开腿更悲惨的事情了。

正因如此,每年高三一轮过半时都会有很多人因为任务时间管理不善导致想做的事情很多却总为学校的任务疲于奔命最终连哪怕一件事都做不好而沮丧懊恼。所以如果学习方法对高三复习有一以贯之的重要性,那科学的任务时间管理也至少应该有同样的地位,不仅因为他本身很重要更因为他是所有学习方法发挥作用的基础。

# 01 任务列表法

说到任务时间管理,大多数人第一反应想到的一定是写下几条任务完成一个划掉一个的熟悉场景。这种“任务列表法”的确是大多数人优先使用的方法,所以下面的场景你应该并不陌生:每天早上起床信心满满地写下一条又一条今天要做的任务,稍不注意写下个十四五条简直不要太正常。然后想着“多么充实的一天啊!要是我能把这些任务全部做完清华北大还不任我挑选?”接着开始在一天里大干一场,做完一件划掉一件,感觉相当地有规划有效率。可晚上一看任务列表结果如何呢?不要骗我,一定是大部分的任务都没有完成对吧。

作为一个积极向上的好学生面对这样的结果自然不甘心,短暂自责后你会开始进行其实并没有什么作用的反思。之所以说它没什么用是因为你每次得出的结论几乎都差不多,无非就是今天效率不够高,今天不够自律,今天不够努力之类的种种。不仅如此,就连反思最后的结论也几乎总是:明天一定要更拼命才行!

好,假设经过反思,你暂时从没有完成任务的自责中脱离了出来甚至还变得更有斗志了,第二天起床又到定计划的时候,想起昨天没有完成的任务加上昨天发誓要拿出的更拼命的态度,你毫不犹豫地定下了比昨天更多的任务,接着又开始大干一场。结果呢?就算你真的斗志昂扬紧赶慢赶,到了晚上大概率还是会发现有好多任务没有完成.接下来又是差不多的总结反思差不多的精神胜利法以及差不多的第三天,就此循环。

可能有人觉得这样的循环至少可以保证你每天都在高饱和地学习,挺好的。可事实并非如此,如此循环非常不好,因为它会逐渐摧毁你的斗志。正因为每次都完不成自己的任务并且全都归因于自己不够自律不够努力,你会渐渐开始在潜意识里认为自己就是一个“不自律、不拼命的废物”,进一步你会觉得“我就是完不成自己定下的任务”,直到最后你索性不再寄希望于通过时间和任务管理来掌控自己的生活,反正定了也做不到还不如放任自流至少还落得一份轻松。长此以往,自我怀疑和失控感会让你的生活陷入前面说的永远被压力和任务推着走的绝望局面。很多浑浑噩噩并非来自于你啥都没做而是在于你从来没有主动去做过什么,那种“想改变并且知道如何改变但就是抽不出来时间改变”的困境正是许多人抑郁和绝望的根源。

为啥明明是为了高效才给自己定计划最终却好心办了坏事呢?原因只有一个:你的任务计划压根就不科学!而不科学的根源也只有一个:你总是高估自己。

有个调查说 90%以上的司机都觉得自己的驾驶水平在平均水平以上,但平均水平明明是50%,90%怎么可能呢?这说明人总是会习惯性地高估自己的能力,而且还不是某一部分人,是这个世界上绝大部分人都如此。回到计划这件事情上也是同样,之所以拼了老命都做不完自己定下的任务,不是你不自律也不是你不努力更不是你不适合做任务管理,仅仅就是因为你在做任务规划的时候严重高估了自己的能力以至于打一开始就给自己定下了原本就不可能做完的任务而已,就这么简单。

所谓任务不就是投入一份时间去完成一件事情吗?既然你每天可支配的自主学习时间是有限的,个人的学习效率也不可能无限高,那你一天能够完成的任务量显然就是有限的。如果你因为高估自己的能力定下了原本就超过自己可完成上限的任务量,那完不成任务的结果不就是从一开始就已经注定的吗?所以要想做好“任务时间管理”的关键就是永远不要高估自己的能力,这是核心也是基础。由此我们也可以得出打破“任务做不完”魔咒的第一个建议——减量。

每天早上依然像以往一样写下所有今天想做的事情,然后直接把任务量删去 50%,剩下的就是你今天需要完成的。如果当天效率高,50%的任务量很快完成了,那就在余下的时间里接着完成早上被删掉的任务。按这样的思路,只要你能连续多日完成每日任务,不多久你就可以养成“我能完成定下的任务,我能掌控自己生活”的自我认知,这对高三长期的稳定进步至关重要。删的确是地删,关键是删哪些留哪些呢?关于这个问题我希望大家把著名的“二八定律”牢记在心“一件事百分之八十的产出来自于百分二十的时间投入。”这告诉我们无论做什么事情都要挑最核心的事情做,任务管理当然也应该这样。

很多人为了让自己能够尽快在任务列表上打钩从而享受那种完成任务的快感会故意挑那种不仅简单而且机械的事情做,比如今天明明已经背过了 50 个单词可由于不想做数学居然又去背了 50 个单词。表面上看的确没有浪费时间,但背单词相比攻克数学而言其实就是重复机械不太需要动脑的任务,所以第二轮 50 个单词干脆可以直接叫做“逃避型背单词”,这是自欺欺人的愚蠢。

学习理论告诉我们:要想有进步学习一定要“跨出舒适区”。跨出舒适区意味着难受,所以翻译过来“成长就是选择正确的难受”——无难受不成长。所以 50%的任务应该留下什么无非就是审视每项任务然后问己“这属于二八定律中的那百分之二十吗?”又或者“做这些任务我是感到舒适安逸还是在难受中挑战自己呢?”千万不要因为做起来难受就不做,出来混迟早要还的,现在贪图安逸没有进步越临近高考你就会越难受。另外任务列表只是工具,它存在的意义不是为了比拼谁划掉任务更多更快而是为了看谁在他的帮助之下获得了最多的成长。所以你千万不要成为那个为了频繁体验划掉任务的快感而把背 50 个单词分成 5 项每次背 10 个单词的笑话——安逸和难受就在一念之间,这个选择别人帮不了你只能由你自己来做。

# 02 时间分块法

改良后的“任务列表法”显然已经有了更强的可用性但依然存在一个致命问题——如果某个任务比较难导致完成过程中遇到了困难,当我们花费非常多时间尝试解决它时几乎总会挤占后面其他任务的时间最终扰乱一整天的计划。

这并非一般人以为“只要我在思考那无论问题有没有解决我其实都能获得成长”的情况,问题的核心在于当任务长时间受阻时大脑会自动进入一种保护模式。简单说就是一项任务卡住太久人的潜意识便会开始慢慢认为“我已经搞不定他了。”在这种情况下虽然你还在思考但其实效率已经非常低了只是你自己不知道而已。要避免这个问题,理智的我们当然已经意识到我们需要切换任务,可当你已经在一个任务上投入了很多精力,在这个任务没做完之前切换任务产生的失落又会让你难以全心投入下一个任务,结果时间精力就在和困难任务低效率的纠缠中被白白浪费掉了。

要解决这个问题需要你有一套科学的任务切换机制并且还要做好充分的心理建设。基于这个出发点,给大家推荐一个汇集任务列表法所有优点同时还能弥补其核心不足的任务时间管理方法——“时间分块法”。

“时间分块法”的核心逻辑很简单:既然任务列表法以任务为导向分配时间导致了时间分配不合理的问题那为了解决时间分配的问题我们反过来以时间为导向安排任务不就好了吗?所以“时间分块法”就是将每天可自主安排的时间先按时间段分段,然后提前确定每个时间段里需要做的事情,到了时间就做相应的事情,时间结束不管有没有做完都立刻停下。

具体做法:

- 每天起床后第一件事不再是列下要做的任务,而是根据当天的课程安排和自己的作息习惯梳理出自己当天能够自行安排的时间,接着按 30 分钟或者 1 个小时为一个单位把所有时间分块,并列出今天的时间块表。

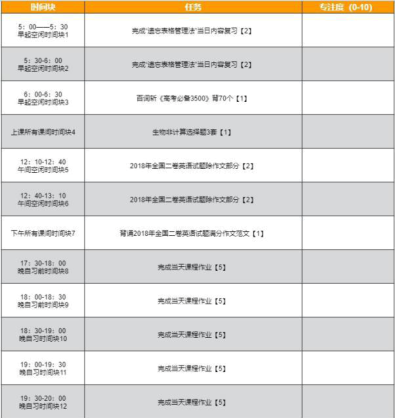

- 然后按照优化过的“任务列表法”列下今天需要完成的适量任务。最后在充分考虑自己的效率的情况下预测完成每项任务所需的时间并给每项任务分配数目合理的时间块 , 比 如“背 单 词-1”“完成 2017 年数学高考试卷-4”以某一天的日程安排举例,你将得到一张类似下图的时间表。

- 接下来的一整天你不用再管其他任何事情,按部就班地照着“时间块表”执行就好。

这个方法的好处是,即使一天下来还有任务没有做完你也可以告诉自己至少我的每一项任务都有推进,由于每项进展都是实打实的存在所以你也会更乐于相信只要坚持做下去那一定能在不久之后按部就班地做完。这种“有进展、能完成”的正面反馈正是我们需要的。至于过去那种因为被数学的某项任务卡住导致剩下 4 个科目 7 项任务动都没动,浪费时间的压力和目标遥遥无期的焦虑将你拖回“生活不受控”的恶性循环中的情况从此便不会再发生。

并且由于“时间分块法”相当于是提前在充分思考的前提下就定好了任务切换机制,加上使用“时间分块法”时你唯一的目标不是别的就是按照时间表严格执行以至于任务本身有没有完成都完全不重要,或者换句话说,你不是为了解决某一个题而是为了保证从宏观角度来看一整天的效率足够高。那么因为核心目标已经完全不同,“任务列表法”中因为“难题恋战”导致时间浪费还不愿意切换的“病态心理”其实也就被彻底解决掉了。

听起来很简单但要有效执行“时间分块法”有三个必须注意的关键:

# ① 准确评估自己的效率

“时间分块法”成功运行的核心在于你需要给每个任务设定合适的时间块数量,分配太少任务完不成,分配太多又容易造成时间浪费。而给任务准确分配时间向来都不是一件容易的事情,这要求你得有能力准确评估自己的学习效率,好在这能力不看天赋而靠长期积累和优化。

找一个笔记本,我们不妨把它称为“效率笔记本”,往后请你主动通过秒表计时的方式尽可能全面地测试并记录自己在高三完成各种任务时的效率,比如做 5 道数学选择题花了多少时间、做一篇英语阅读花了多少时间、做一篇文言文花了多少时间等等,总之你需要把自己的日常学习任务尽可能细化并全面地做好效率时间测试。争取做到在任何情况下都对自己规定时间里到底能做完多少任务心里有数。

由于单次的测量总有误差,你最好来个多次测量取平均值减小误差。再考虑到随着复习的深入解题的熟练度会有较大的变化那么效率时间的记录也应该经常动态更新。也许稍微有一些麻烦但只要有了这份效率记录,每天早上面对自己当天的时间块就能更具体更精准地安排任务,真正做到“做什么,做多少,做多久”全都心里有数——心里有数恰好就是“主动把握生活”的重要标志。

# ② 时间到了就做,时间过了就停

这点请一定要严格执行,安排几点开始就几点开始,到时间了无论做没做完当前的任务都一定要准时结束,不为别的,就为不打乱后面的时间安排。我其实不担心你们提前结束,我只担心你们在应该停下的时候因为某个任务还剩一点点或者其他原因没有停下而是选择继续学习,结果因为占用其他时间块打乱了后面的所有安排,这样真的是得不偿失。

要知道,当我们选择了“时间分块模式”其实并不要求每个时间段都一定要把任务做完,我们在意的是从整体角度全面而均衡地推进所有的事项,并收获按部就班推进带来的有关进步的正面反馈。

# ③ 预留冗余时间块

每天的生活中总会有突发情况需要处理,所以在每天早上安排时间块时建议提前给自己预留 1-2 个不安排具体任务的“冗余时间块”,他们的作用是用来协调由于突发情况造成的时间表混乱。比如原本下一个时间块你计划用来背诵英语单词可突然老师把你叫去了办公室,这种情况下提前预留出来的“冗余时间块”就可以在合适的时候用来完成之前由于被老师打乱而未能完成的英语单词背诵任务。

最后,使用“时间分块法”还有一个最关键的好处是一旦你安排好了自己的时间块表那么你一整天的注意力既不用放在任务上,也不用放在时间上,而只用放在尽可能保证每一个时间块都能够高效利用上。这意味着你突然就拥有了也许是世界上最简单的衡量自己一整天效率的方法:每天晚上只需要反思一下今天的所有时间块里有多少个时间块做到了专注高效,计算出一个“专注比”便能客观衡量今天的效率如何。比如说今天一共有 9 个时间块,其中 8 个你都做到了高效,专注比就是 8/9,于是你就可以高兴地认为“今天自己几乎已经发挥出了全部潜力。”

连任务的完成情况都不用看就可以总结和反思自己一天的效率情况,还有什么比这更简单的方式吗?要知道效率这种非具体指标从来都是极难衡量和评判的。一般人的做法无非是一天结束时大概进行一次总结反思,但这样的评估总是会因为范围太广导致准确性不佳。而现在你只需要每完成一个时间块就及时在时间表上为刚刚过去的 30 分钟按 10分的标准打一个效率分,然后设定一个“高效标准”,比如只要一个时间块的效率分高于 7 分那这个时间块就算是高效完成,这样一天结束时你只需要看着记录表上每个时间块后的效率得分便可以轻松计算出“专注比”进而轻松衡量自己一整天的效率高低。

按这个思路延伸下去我们很容易就能发掘出另一个不得了的好处——只要你用上了“时间分块法”立马就完全跳出了“自我怀疑”的恶性循环。如果一天下来“专注比”已经足够高,那你完全可以确信“今天已经几乎完全发挥出了自己的潜力”也就相当于今天的所有时间几乎都已经被你妥善利用起来了。这时候如果发现还有任务没完成请问你会怀疑自己不自律,不拼命或者任务管理不适合自己吗?完全不会啊,因为“专注比”白纸黑字写着你今天就是很高效很拼命很自律啊,那么“任务没完成”这个结果代表的仅仅就是你给自己定下的任务原本就需要更多的时间块而已。四大思维中说的“对事不对人”在这里得到了很好的体现——不是你不行而仅仅是安排还不够合理罢了。

那这种情况你应该怎么做呢?当然不是自我怀疑自暴自弃,而是一边修改前面提到的“效率记录表”争取下次把时间表安排地更合理;一边开始计划在第二天里给没有完成的任务安排更多的时间块就好了。回过头看看,仅仅是方法的改变便把“完不成任务”的锅便从“我不行”转移到了“我只是需要更多的时间”上,这对保持心态稳定的重要意义相信已经不用我再多说。

那假如当天你通过计算发现自己的专注比的确很低怎么办呢?也很好呀,专注比低说明你的自律和努力程度可能真的有问题。既然发现了问题我们解决问题就好了,利用四大核心里的“优化改良思维”分析哪里出了问题?问题应该怎么解决?五步分析流程走完立马在第二天就把制定好的方案加以实践。只要开始认真地解决问题,你也没空再像过去一样怀疑自己了不是吗?

总结起来,之所以强烈推荐大家使用“时间分块法”来管理时间和任务是因为做好了它你就拥有了主动安排生活的机会。所谓主动简单说就是提前知道自己要干嘛然后真的去干了。那如果你提前安排好了当天的时间分块表然后坚决地执行下去不就正好完美符合了“主动”的定义吗?并且就算生活里有别人要来打乱你的进度,只要不是十万火急不得不马上处理的事情你都可以自信地把自己的“时间分块表”掏出来指给他看“看看看!我的时间已经有安排了!”这样你便可以最大可能地保证自己的宝贵时间不被别人撕碎占用。

其实每个人都知道“学不会拒绝就不可能有自己的生活。”但很多时候我们并不是不想或者不懂拒绝而是因为没有一个真正能说服自己的可靠依据导致我们无法开口对别人说“不”。而现在“时间分块表”就是你最可靠的依据,该说不的时候大可让它去替你发声,这样你的时间就不会再被别人偷走了。

# 03 总结

至此两个高三阶段推荐大家使用的时间任务管理方法就介绍完了,比起任务列表法我个人更推荐你使用“时间分块法”。因为就像任务管理之父 GTD 发明者 David Allen 说的“任何时间任务管理都不是帮你凭空变出时间而是为了让你把已有的时间高效利用。高效背后最底层的核心其实是长期积极且稳定的行动心态。”

时间分块法无疑更侧重对心态的正向影响,我自己从中获益良多所以推荐高三的你们也一定要试试。